TEL:0296-33-1599

営業時間:平日9:00~19:30/土曜日9:00~13:00

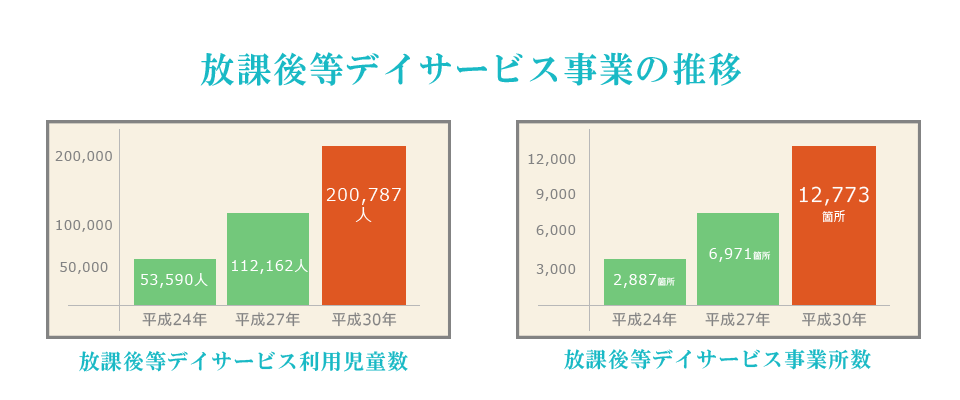

近年、発達に特性のある子どもたちが増え、放課後等デイサービスの需要は急速に拡大しています。特に共働き世帯の増加により、子どもたちの放課後の居場所を求める保護者が増えており、社会全体でこの支援が求められています。特に、地域によってはまだ支援施設が不足しているため、開業のチャンスが広がっています。

放課後等デイサービスは学校通学中の発達に障がいのあるお子様や、支援が必要であるお子様を、放課後や長期休暇中に療育させて頂く施設です。学校教育と相まって、自立を家庭や学校以外で交流できる機会を増やし、集団生活や地域生活の中で生活が継続できるように支援する施設です。

児童発達支援は未就学(0歳~6歳)の発達に障がいのあるお子様や、支援が必要であるお子様を対象とした日常生活の基本動作指導を支援する施設です。基本動作指導だけでなく、知識技能の付与や集団生活への適応訓練も行い、将来の社会生活適応に向けて支援する施設です。

障がい児童支援の需要増大により、国は障がい者通所事業の増設を目指すため大幅な規制緩和をいたしました。そのため乳幼児から高校生の0歳から18歳までの一貫したサービスを提供することが可能になり、長期化した顧客売上を得ることが可能になりました。

以前に比べて障がい者の診断基準の枠が広がったことで、より軽度の障がい者も増えるなど、障がい者人口そのものは増加しています。ただしこういった増加するニーズに比べ事業所はまだまだ不足しています。 特に放課後や夏休みなどの長期期間に支援を求める声が多く、障がい者の子供の居場所確保や保護者の休息が必要なため放課後等デイサービス事業が注目されているのです。

このビジネスモデルはもともと収益を利用者に求めず、国から得ているため安定した収益が図れます。利用者の負担が少なく(月、数百円~3千円程度)集客が容易というメリットがあります。

障がい児支援事業は今後、さらなる規制強化が予想されます。現在はまだ比較的参入しやすい状況ですが、制度が厳格化される前に開業すれば、先行者として地域に定着し、安定した利用者を確保できます。

放課後等デイサービスは、経営の安定性だけでなく、社会的意義の大きい事業です。支援を必要とする子どもたちやその家族を支えることで、地域貢献につながり、やりがいのある仕事ができます。また、SDGsや福祉事業の推進に貢献する企業として、社会的評価も高まります。

障がい児童支援事業全体の総費用額のおよそ68.5%が「放課後等デイサービス事業」、27.4%が「児童発達支援事業」となっており、規制緩和をした新制度以降も増加傾向である。

障がい者の基準が拡大し、多様化したニーズに対応ができる事業所がまだまだ少なく、保護者からの需要が多いのが現状です。

障害福祉事業は保険適用として認可されており、国に対して費用を請求できるので安心できます。

単価も高く設定でき、最短でも半年程度で単月での黒字化を見込めます。2年程度で初期費用の回収も見込めます。

障がいを持つ児童が増えている現状で、かつ利用者の料金負担は少ないビジネスモデルなので、集客がしやすいメリットがあります。

利用者家族だけでなく地域の自治体からも需要の多い事業です。この事業自体が地域社会への貢献となります。

事業所側で児童の送迎を行うため、立地環境に左右されることなく開業が可能。

| 売上 | ¥2,410,000 |

|---|---|

| 利用児童数 | 1日10人 |

| 地代家賃 | ¥250,000 |

| 人件費10名 | ¥1,100,000 |

| 水道光熱費 | ¥30,000 |

| 通信費 | ¥10,000 |

| 保険 | ¥25,000 |

| 雑費 | ¥15,000 |

| その他費用 | ¥200,000 |

| 販間費合計 | ¥1,630,000 |

| 月間営業利益 | ¥780,000 |

※目安のシミュレーションであり数値の保証を示すものではありません。

社会のニーズが高まり、制度も整っている今、行動を起こすことで安定したビジネスと社会貢献の両立が可能になります。開業に関心のある方は、ぜひこのチャンスを活かしてください!

お問い合わせはお気軽にお申し出ください。